MIGUEL ÁNGEL MORILLO GOTOR (1949)

Sevilla

Recuerdo, con cierta claridad para los muchos años que han pasado, el día en que llegué al colegio que entonces creo que aún se llamaba Academia Balmes. Me recibió don Adolfo en la clase que se abría directamente al patio de recreo, a la derecha de la escalinata que daba acceso al seminario y que, por tanto, nosotros sólo utilizábamos para subir, bajar y saltar como juego y en ocasiones para los posados en grupo por curso.

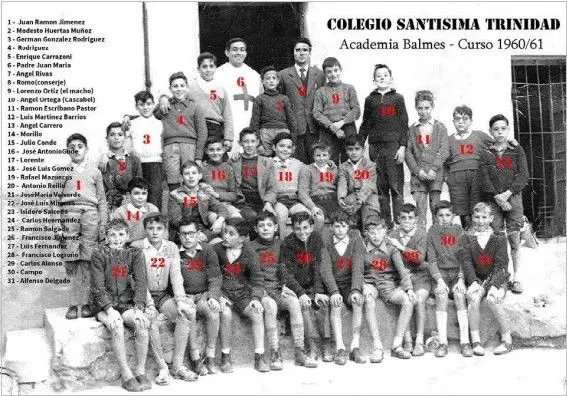

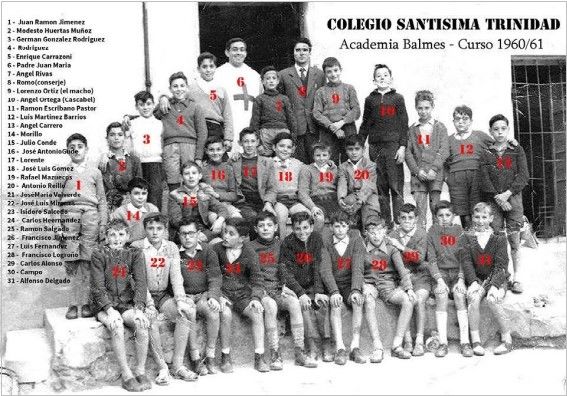

En uno de ellos, unos años más adelante, estoy yo. Y está Modesto, y Rafa y Julio Conde. Y Gómez Fuentes (el que me proporcionó la foto); Moncho, Reíllo, Luis Fernández, Ortega, Martínez, Carrazoni. Más de treinta contando al Padre Juan María y a Romo, el conserje callado y eficaz, y algunos que faltan en la foto y otros, tal vez, ya no sólo en la foto.

Don Adolfo, un hombre joven, según entiendo ahora, delgado, con pómulos pronunciados, sentado en su mesa, anotaba mis respuestas: Miguel. Siete. En el Paseo de la Estación (Cómo te llamas, cuántos años tienes, donde vives…) Después, una breve prueba de lectura para ver donde me colocaba, y tal vez para hacerse una idea del trabajo que tenía por delante conmigo, y ya era alumno de la Trinidad. Durante unos días aún se acercaba para mirar por encima de mi hombro cómo me manejaba con la escritura mientras dictaba.

Lo hacía despacio, muy despacio, repitiendo frases y palabras y deteniéndose de vez en cuando para permitirnos mojar y descargar tinta, pues aún usábamos palillero, plumilla y tintero, por lo que solíamos volver a casa con algunos dedos teñidos de azul. Cosas de otros tiempos. Don Adolfo, con frecuencia, elegía para el dictado fragmentos cortos del Quijote y a veces, años más tarde, he encontrado algunas frases del libro del ingenioso hidalgo que recuerdo en su voz pausada: “Sea moderado tu sueño, que el que no madruga con el sol no goza del día; y advierte, oh, Sancho, que la diligencia es madre de la buena ventura.”

Pero también en ocasiones nos entretenía con historias de aventuras, de misioneros, de exploradores y hasta algún relato corto del Lejano Oeste. A última hora de la tarde, un rato antes de salir, acabadas ya las tareas y las carteras cerradas sobre los pupitres, sacaba la novelita de un cajón de su escritorio y nos leía unas cuantas páginas cada día hasta terminarla. También nos enseñaba, o lo intentaba, canciones populares, dirigiéndonos con la palmeta, que seguramente no usó nunca para otra cosa. No recuerdo que cantara muy bien, pero tampoco nuestro orfeón daba para mucho más.

Dictado, lectura, canto, sumas, restas, dibujo, revisión de cuadernos... Y aún añadía otro quehacer a su brega diaria: A la salida, en la puerta de la clase, en los días heladores del invierno manchego, estaba pendiente de cómo se preparaba cada uno y, sin importarle mucho el tapón que se organizaba con las prisas por salir, anudaba bufandas (tapabocas), abrochaba botones y alzaba cuellos de abrigos y chaquetas tratando de cubrir orejas enrojecidas.

En los cursos siguientes tuve también excelentes profesores, como don Ezequiel, don Teodoro, el padre Fidel o el padre Reyes, pero a la hora del recuerdo quería tener uno muy especial para el que fue el primero, el que me recibió en nuestro colegio y me dejó en la memoria la imagen del buen maestro.

Con la noticia del centenario he buscado fotografías del colegio en la actualidad y veo que, aunque remozado y actualizado, muchas cosas siguen en pie. He visto y recordado las bóvedas de la que fue sala de estudio y salón de actos, quedan un par de acacias de las que bordeaban la tapia que cierra el gran patio de recreo por la calle Torres; sigue el tejadillo del portalón sobre la misma calle, portalón que solía estar abierto y permitía alguna escapada; sigue la cancha o las canchas de baloncesto que ya existían entonces y tan útiles fueron para dar nombre a nuestro pueblo en ese deporte. Y recortándose sobre el azul luminoso, sigue el edificio del seminario con sus ventanales de medio punto a través de los cuales, desde abajo, se veían pasar a veces las figuras de los seminaristas vestidos de negro. Junto a lo que queda del ayer, las imágenes del colegio de hoy están llenas de vitalidad y energía. El Colegio de la Trinidad me parece muy vivo, por lo menos para cumplir otros cien años. Felicidades.