Se oye hablar de olas y ondas en relación con la epidemia que nos asola. Incluso una ministra, en una misma comparecencia, puede usar ambos términos para referirse a lo mismo. No hay nada que lo impida, pero desorienta un tanto la incoherencia del discurso; peor es humanizar el virus y decir que nos “acecha”. Son observaciones al paso. Lo del discurso sería lo de menos, aunque se oiga reiterado y a veces canse. Pongamos que olas y ondas sean lo mismo; lo más es que la epidemia no acaba, ahí sigue. Se abre camino mediante las mutaciones del virus: de momento, más contagioso, más dañino. Frente a esto la vacunación hace su parte. Son dinámicas distintas que obran en sentidos opuestos: la versatilidad líquida del virus frente al dique sólido de las vacunas. He aquí el conflicto.

Se acaba el verano. No estamos en el pico máximo de una ola epidémica en España, la quinta —por cierto, si decimos “cresta”, estaríamos en “la cresta de la ola”, “el mejor momento, el apogeo”; no lo vemos así, solo, con perdón, como un título para recabar la atención—. Estamos, sí, en una bajada lenta cuya progresión medimos a diario cuando en la tarde se dan a conocer los datos de contagios: 700, 500, 250, hoy 150 por 100.000 habitantes, la incidencia acumulada a catorce días; baja también el número reproductivo. Si miramos en ciertos portales la misma gráfica de la evolución de los contagios en el tiempo para el mundo entero, veremos al igual cinco olas, las últimas mejor contadas, como en España; reparen en la actual, en la que estamos todos, parece que ha llegado a un máximo e invierte su tendencia. Esta ola se da en el contexto de una vacunación masiva, si bien con diferencias notables según localizaciones. Aquí pasamos del 70% de población vacunada, pero en Senegal no llega al 4%. Según un reputado centro de datos, el 29,1% de la población mundial estaría vacunado, tomo el dato del 7 de septiembre. Así las cosas, al comparar ola con ola, la nuestra y la de todos —la quinta—, salta a la vista que la proporción de muertes en esta ocasión es más baja en España que en el mundo. Se pueden hacer conjeturas sobre las posibles causas, aunque los grupos no son en puridad comparables: el factor pronóstico más determinante del desenlace vital es la edad, tiene más probabilidades de fallecer una persona de 90 años que una, pongamos por caso, de 70. La mediana de edad de España es de 43,2 años, la del mundo de 29,6 años, una notable diferencia que obraría en el sentido de procurar un peor pronóstico para los españoles. Se pretende sobre todo saber dónde estamos y, si fuera posible, adónde vamos, orientarnos. Daremos por buenos los porcentajes de vacunados, las vacunas se cuentan mejor que los contagios; sabemos que no todos los contagiados llegan a los sistemas sanitarios y son notificados. Hagamos cábalas. Esa menor letalidad de España frente al mundo, no se justificaría en exclusiva por el nivel de cobertura vacunal, algo más del doble (algo más de 70% frente a un casi 30%), ni tampoco por la edad que hemos dicho obraría en sentido opuesto. Tampoco el mejor tratamiento de los pacientes explicaría del todo las diferencias, o un mejor comportamiento de la población. Cabría añadir el llamado “efecto cosecha”. Las calamidades sobrevenidas —léase olas de calor, aumento circunstancial de la contaminación atmosférica, gripes, etcétera— causan estragos entre los más débiles, entre los más expuestos. No todos sucumben, no, pero el grupo queda mermado. En España se han registrado casi 85.000 muertes por covid; sabemos que son más: la medida del exceso de mortalidad de este tiempo sitúa la cifra en casi 95.000, si bien no todo ese exceso se debe directamente a esta enfermedad. España, no lo olvidemos, ha ido en esto de la muertes por delante. Es la idea de que los muertos no pueden morir de nuevo. En resumen, el elevado número de contagiados con la consiguiente inmunidad, la inmunidad parcial que pudieran conferir las infecciones por los otros coronavirus causantes del resfriado común, la vacunación masiva y el “efecto cosecha” contribuirían a explicar el momento en el que estamos.

No se ha dado todavía con una medicación específica eficaz para la enfermedad. Se han valorado millones de moléculas con superordenadores para encontrar la que mejor encaje, la estructura capaz de bloquear los receptores a los que se une el coronavirus. Tampoco ha salido nada realmente nuevo de los numerosos ensayos clínicos. Hay en marcha otra tanda de ensayos clínicos de la OMS para estudiar tres moléculas ya aprobadas para otras indicaciones, el estudio Solidarity Plus. En cambio, hay que reconocer que se han conseguido vacunas en tiempo récord; lo que no se ha hecho con el sida. El sida por su parte nos recuerda que llevó un buen tiempo encontrar los primeros fármacos eficaces.

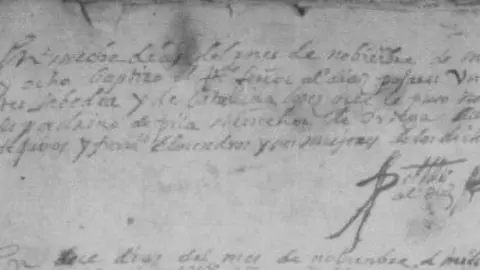

Casi dos años después de su aparición en el mundo, la pandemia sigue ahí. En otro tiempo invocaríamos la intercesión de San Roque, protector de todas las pestes; en este no hay tal consuelo, el que sí hubo en 1918 mientras la gripe española. Aquella epidemia se prolongó hasta 1921. No hubo vacuna. La inmunidad colectiva y las modificaciones del virus se han dado como explicación de su extinción. Nada es igual, ¿o sí?

Alfonso Carvajal