“Estar en las Batuecas”, como metáfora, es estar ajeno al mundo. No está mal. En lenguaje literal, directo, sería estar a las puertas de las Hurdes, del paraíso. Mejor aún, si cabe.

Las Hurdes extremeñas ocupan un triángulo irregular al oeste del Sistema Central de la Península Ibérica. En esta demarcación geográfica, al levante quedaría el Valle del Jerte; la Sierra de Gata al poniente; al norte, como un continuo, se encuentra la comarca hermana de las Batuecas, las “puertas” que se mencionan; el sur, por situarnos del todo, lo ocuparía la llanura de Plasencia. Esta comarca montañosa adscrita a la provincia de Cáceres tiene cinco municipios regados por tres ríos que vienen de la Sierra de Francia y van al río Alagón, tributario del gran Tajo. A orillas del más septentrional de sus ríos, el Ladrillar, se sitúa la población del mismo nombre; junto al Hurdano —el siguiente río hacia el sur—, están los pueblos de Casares y Nuñomoral, la capital de la comarca; el río de los Ángeles, por último, el más meridional, parece envolver en un meandro el pueblo de Pinofranqueado; a cierta distancia, en la misma cuenca, quedaría Caminomorisco. Conviene no olvidar por su historia la que fue por mérito la antigua capital, el Casar de Palomero; en la actualidad, en otra comarca cacereña.

No son las Hurdes lo que fueron. Aquella comarca de casi 10.000 almas, un día hambrienta, reluce ahora adelantada. La leyenda divulgó la especie de una tierra de salvajes. Por abarcar, y situarnos ya en tiempos lejanos, invoquemos a Lope de Vega: “Hurdanos, gente sin ley/ sin Dios, sin Rey, ni conciencia/ de rostro que da licencia para aborrecer su grey”, son versos crudos entresacados de “La serrana de la Vera” (1617); cabría alegar en descargo del Fénix de los Ingenios los prejuicios de su tiempo, el Siglo de Oro. De signo distinto es un hecho histórico, la visita de Alfonso XIII a las Hurdes el año 1922; pretendía conocer sobre el terreno la situación de penuria de sus habitantes. Lejos de mejorarla —se hizo poco—, la propaganda contribuyó al estigma. El famoso documental de Luis Buñuel “Las Hurdes, tierra sin pan” (1932) divulgó al mundo una imagen esperpéntica del hambre, la enfermedad y la ignorancia; lo prohibió la República. Aún más próximo, pero menos conocido, otro retrato del mismo jaez, “Caminando por las Hurdes” (1959) del escritor López Salinas. Mitad poético y evocador, mitad denuncia social, no pasó la censura de entonces, tuvo que esperar un tiempo: los diálogos con los hurdanos —no hay desperdicio— dejan entrever que, si bien carecieran de Dios, o de Rey, como proclamaba Lope, no andaban faltos de conciencia: uno de los paisanos se refiere a los de Madrid como “los maturrangas”.

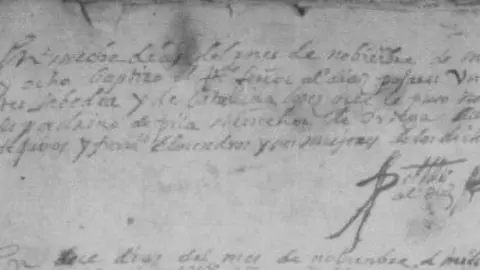

La comarca de las Hurdes ha sido, y con razón, “tierra sin pan”; un país abrupto y aislado en el que la tierra cultivable escaseaba. Es sabido, sin embargo, que a lo largo de su historia los hurdanos compaginaban las tareas de caza, pesca y recolección con el cuidado de pequeños huertos y el ganado. En la alquería de Arrolobos, por ejemplo, en las orillas del río Hurdano, se vivía en gran parte de la pesca; con técnicas artesanales como las “naxas”, o con simples cestas, se cogían barbos, bogas o peces pequeños, “cachuelos”, incluso anguilas; era actividad nocturna y lo pescado se vendía por el día: recorrían a pie o en burro los pequeños pueblos vecinos y la mercancía llegaba hasta los mercados de los pueblos grandes. Los castaños y las higueras abundaban, se recogían los frutos; buena parte se guardaba: castañas pilongas, higos secos enharinados. Cada familia tenía sus colmenas en los “cortinos”, las hacían de troncos huecos, corcho y barro; el pastoreo de las abejas, la apicultura, era un saber ancestral en la zona: miel para endulzar y cera para velas, y hasta un pequeño excedente para vender. Los huertos eran chicos: se cultivaban hortalizas, algún que otro cereal y frutas. Piénsese en la leche de cabra, de una raza autóctona hoy casi desaparecida; y en la gozosa matanza del “gurrinu”, aquel festín familiar: “cuando no tengo lomo de todo como”. No se entiende de esta forma, por lo que se ve, el hambre de la Hurdes, aquella “jambri” de los hurdanos; la hambruna crónica. Y es que pese a la estampa que se dibuja de una tierra de “leche y miel”, el equilibrio con el medio era inestable, no hay duda, lo que se ofrecía era tasado; aguaceros o sequías daban al traste con todo. Ningún medio de subsistencia sobraba. Había uno, no obstante, la caza, que les estaba vetado. Los privilegios de la propiedad. Es fácil adivinar el valor de una pieza de caza mayor para matar el hambre: un oso, un ciervo, un jabalí…; o de un discreto conejo, o astuta perdiz. Y es que… érase que se era, que en aquel país los hurdanos no eran dueños de la tierra que cultivaban, ni siquiera tenían acceso a la leña que necesitaban. La tierra, los bosques y los animales salvajes que por allí merodeaban pertenecían a los señores feudales, a los nobles o a la iglesia. Desde el siglo XIII, y en virtud de los “Ordenamientos de Montería” de Alfonso X el Sabio, la caza era un bien privativo de la nobleza y el rey; con la desamortización de Madoz en el siglo XIX, gran parte de la tierra pasó a manos de los nuevos terratenientes o especuladores que pujaron por ella: se dio la paradoja de que algunos hurdanos se vieron en la tesitura de tener que comprar las tierras que habían cultivado durante generaciones. Un efecto perverso de los buenos propósitos.

La pobreza trajo, como el peor de los males, el hambre. Si bien la “jambri” no vino sola. Trajo el negocio de los niños “pilus”. De esto se habla menos, pero ahí está para los tiempos en toda su crudeza aquella explotación infantil. El fenómeno de los expósitos fue general en España, pero en las Hurdes adquirió rasgos y hasta nombre propios. Las casas-cuna, las inclusas, recogían niños abandonados. Aprovechando la necesidad, por un exiguo estipendio encontraban nodrizas en estos pueblos. Una vez terminada la lactancia se daban estos niños en adopción a una familia; a corta edad, pasaban a ser criados. Un niño solo, atemorizado, cuidando cabras en el monte, podría ser la imagen del triste sino que les aguardaba.

La Hurdes no es un paraíso olvidado como reza el título del libro de Anselmo Iglesias, niño expósito que fue y que lo cuenta. Esta comarca rica en naturaleza, el valor más cotizado, reluce —como se dice— espléndida y adelantada.