“La elocuencia del silencio” es el título sugerente de una colección de fotos que exhibe el Museo Cervantino del Toboso en estos días. La colección no es cualquier cosa, se trata de un reportaje fotográfico de este pueblo a finales de los años setenta del pasado siglo, justo antes, como se dice en la cuidada presentación, “de la gran transformación de los años ochenta y siguientes”. Un documento irrepetible que proclama entre otras cosas el valor sin precio de una arquitectura que lo fue sin arquitectos, el valor de aquellos elementos constructivos autóctonos y del orden apacible resultante. Un patrimonio. El título de la colección bien podría referirse al poder que tiene la imagen; el poder del que se dice que “vale más que mil palabras”, o al mutismo que se percibe en el objeto inerte de lo fotografiado. Incluso podría referirse, ¿por qué no?, a la evocación literaria del “sosegado silencio”, el que descubrió Cervantes y que por mor de la exposición se pone a nuestro alcance. El silencio.

En el tiempo de las fotos, España entraba formalmente en otra era, la era democrática. Se acababa de aprobar la Constitución y se celebraron elecciones generales que ganó un partido conservador, la Unión del Centro Democrático; ya no existe. La situación distaba no obstante de estar libre de amenazas, quedaba por vivir el esperpento, la intentona de golpe de estado de 1981. Estos eran aquellos tiempos. En el mundo, triunfaba el año 1979 la revolución sandinista en Nicaragua; la última revolución de corte clásico. Se celebraron las primeras elecciones al Parlamento Europeo en los nueve estados miembros de la entonces Comunidad Económica Europea; no figuraba España aún entre los prósperos estados miembros. ¿Qué ocurría en esos años en los pueblos, en el nuestro? El “gran trauma”, que llama Sergio del Molino —el autor de “La España vacía”— a la despoblación rural, empezó en El Toboso, el nuestro, nuestro pueblo, en 1950; curiosamente fue ese el año de mayor natalidad desde 1900. El éxodo a la ciudad se acentuó aún más en la década de los setenta y, tras años de cierto freno en los ochenta y los siguientes, continúa inexorable a partir del 2008, la Gran Recesión. En 1979, el año preciso en que se toman las fotografías, El Toboso había perdido un tercio de su población contado a partir de aquel máximo histórico del cincuenta. Una merma sin más; o una desdicha. Se invierte el crecimiento natural; nacen menos y mueren más: se invierte como consecuencia la pirámide poblacional. El nuevo siglo se asociará con un cambio bien llamativo, una significativa proporción de los habitantes serán de origen extranjero —ocurrirá igual en el resto de España—; son jóvenes y tendrán una influencia notable en la economía, su peso por el contrario es nulo o casi nulo en la política, no pueden votar, y si pueden, no lo hacen. Este cambio en la composición estaba por llegar. En ese tiempo recogido por la imagen ya se había producido la mecanización del campo; las faenas tradicionales habían cambiado. Desaparecieron las mulas. El caserío se mantenía intacto, en forma y en volumen; según el Catastro más de un 40% de los edificios construidos en la actualidad lo fueron después de ese año. Las fotos recogen la equilibrada estampa de la arquitectura vernácula. Ese legado. Con el tiempo, las casas serán y no serán las mismas; poco a poco el arquetipo de casa de labor se transforma: las cuadras se convierten en cocheras. Pero esta es otra historia.

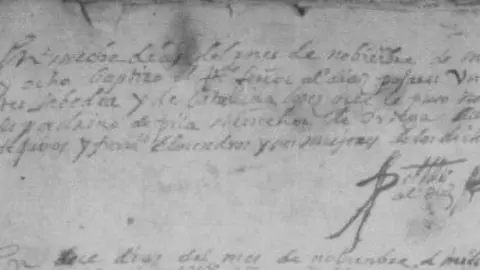

Lo que se ve, lo que hoy vemos, muestra la exacta dimensión de la estructura. Se yergue la piedra a lo más alto, la maciza iglesia; más bajo se esparce el barro hecho tapial del blanco caserío. Las casas justas con sus patios, los patios y los brocales de sus pozos, los tejados y su breve alero, las fachadas, las puertas y portadas, las ventanas, las paredes, los empedrados y un inacabable cortejo de ornamentos. Mirad en esta foto o en esta otra la herencia de los moros, la libre asimetría de los vanos. No hay presencia humana, el protagonismo ausente. Hay luz. Por descontado está la obra de que hablamos; y está esa otra vida que palpita, vean los geranios y enredaderas en los patios, vean entremedias —vigilante, quieto y manso—, el gato y, enmarcados por la puerta, vean la gallina y el gallo. Predomina el color de la cal, el de las paredes encaladas. La cal que ciega y unifica, que persiste en la memoria.

Y no olvidar que la imagen que se ve es la imagen de los tiempos sucedidos, que no vemos. Sin embargo, en la imagen el tiempo se detiene; una apertura del obturador, un instante. En ese instante está el objeto, sí; pero circula —se ve— el aire esencial que alienta todo. El aire límpido aparece así delicado y envolvente; cálido, que se intuye por la sombra. Respiran acompasadas las paredes. La puerta quedó entreabierta, hay confianza. Ocupa el pueblo su sitio bajo el sol. Una calle vacía…, tomemos una calle cualquiera, la tierra de esa calle de pronto se encarama; la mano experta la convirtió en pared. Calle y pared, la misma tierra. Aparece bello el pueblo contra el tiempo.

Somos el paisaje que vivimos.

Alfonso Carvajal